ハンドルロックとは

自転車の前かごに荷物を入れていて、駐輪場に停めたらハンドルがぐらっと傾いて荷物が落ちちゃったり、自転車が転倒しちゃった経験がある方も多いのではないでしょうか?

前に子供を乗せている状態でハンドルがぐらついてしまうと子供の重みで自転車が転倒してしまうリスクが大きいです。

また子供を乗せるときにもハンドルが傾いている状態ではなく、しっかりと前を向いている状態の方が乗せやすいです。

そのような理由から子供乗せ自転車には標準でハンドルロック機能が付いています。

ハンドルロックは大きく2種類あります

子供乗せ自転車のハンドルロックには、ヤマハ・ブリジストン陣営のテモトデロック2とパナソニックのスタピタ2の2種類があります。

丸石サイクルのふらっかーずシリーズのふらっかーずロックもスタピタと同じスタンド連動タイプです。

ブリジストン・ヤマハが採用しているハンドルロックは「テモトデロック2」といいます。

その名の通り、手元でカンタンにハンドルを固定できるのが魅力です。

一方、パナソニックが採用しているハンドルロックは「スタピタ2」といいます。

恐らく「スタンドを立てればハンドルをピタっと固定」とかそんな意味だと思われます。

スタピタは手元にはスイッチはなく、自転車のスタンドを立てると自動でハンドルがロックされるようになっています。

主要メーカーのハンドルロック種別一覧

| 手元で操作 | スタンド連動 | |

| メーカー・シリーズ | ヤマハ(Pas) ブリジストン(アンジェリーノ、ハイディーツー、ビッケツー) サイモト自転車(モアシスト) |

パナソニック(ギュット) 丸石サイクル(ふらっかーず) デリシアデュオハイブリット(ホダカ・マルキン) |

それぞれのメリット・デメリット比較

テモトデロック

スタンドを立てなくても信号待ちなど好きなタイミングでロックができる

前後に子供を乗せていて信号待ちなどで後ろの子がごそごそとしていてちょっと振り返り場合、ハンドルをロックしていないと前の子の重みでハンドルがぐらつくケースがあります。

スタピタの場合、自転車から一旦降りてスタンドを立てないとロックができませんが、テモトデロックの場合はカンタンにロックすることができます。

狭い駐輪場から出しやすい(ことがある)

自転車がギュウギュウに停まっていてハンドルまでなかなか手が届かないという場合、とりあえず鍵を開けてスタンドを上げてしまえば、ハンドルは固定されて前を向いているので、自転車のお尻の方を持って引き出すことができます。

両手でハンドルを持てる位置まで引き出せたらハンドルロックを解除して向きを変えて脱出です。

忘れることがある

スタピタならスタンドと連動して自動でロックがかかるので忘れることはないですが、テモトデロックは手動ですので、ロックをかけることやロック解除することを慣れないうちは忘れがちです。

特にロック解除を忘れて走り出してしまうとハンドルが動かず大変危険です。

(完全にハンドルを固定するものではないので、強い力を加えると動く。)

慣れてしまえば駐輪するとき、発車するときの一連の動作になるので忘れることはなくなりますが、乗り始めのときは注意して忘れないようにしないといけません。

操作がちょっとややこしい

テモトデロックは手元にスイッチがあるので、知らないうちに触れてしまって無意識にハンドルがロックされる等の誤動作を防ぐため、ちょっとだけややこしい操作をしないといけません。

具体的には、解除レバーを人差し指で引き上げながら、ロックレバーを押し下げ、ロックレバーが動き出したら、解除レバーから指を離します。

アンジェリーノプティットeの取扱説明書より

ま、最初のうちはちょっと戸惑うかもしれませんが、そんなに難しい操作じゃないので慣れれば問題ありません。

使っているうちに緩んだりするので定期的にメンテナンス

テモトデロックの動作部分(ヘッドパーツ)が緩みがちです。

特に通販などで購入した場合は必ず自転車店で点検をしてもらってヘッドパーツを調整してもらった方がいいです。

ヘッドパーツが緩んでいるとテモトデロックをかけてもロックが緩くハンドルがぐらついてしまいます。

使用しているなかで緩んでくるので定期的にメンテナンスが必要です。

(※テモトデロックに限らず子供乗せ自転車は定期的なメンテナンスが必須です。)

スタピタ

スタンドと連動して自動でロックがかかるので忘れない

スタピタは駐輪しスタンドを降ろすとハンドルも自動でロックされ、スタンドをあげるとロックも自動で解除されます。

ですので、テモトデロックのようにロック・ロック解除を忘れる心配はありません。

特別な操作も不要なのでカンタンです。

どうしてもハンドルを片手で支えるタイミングができる

スタピタの場合、スタンドを降ろさないとハンドルロックがかからないためどうしてもハンドルを片手で支えるタイミングができてしまいます。

分かりやすく自転車を停めて子供を降ろすまでの手順を整理してみましょう。

テモトデロックの場合

停車 ⇒ テモトデロックでハンドル固定 ⇒ 自分が自転車から降りる ⇒ スタンドを立てる ⇒ 子供を降ろす

スタピタの場合

停車 ⇒ 自分が自転車から降りる ⇒ スタンドを立てる(=ハンドルロック) ⇒ 子供を降ろす

となり、テモトデロックならハンドルを固定した状態で自転車から降りたり、スタンドを立てるといった動作ができますが、スタピタの場合、どうしても自分が自転車を降りてから片手でハンドルを支えつつスタンドを立てるという動作をしなければなりません。

前乗せチャイルドシートに10kg前後の子供を乗せた状態で、ぐらつくハンドルを片手で支えスタンドを立てるのはなかなか大変です。

どっちがいい?

使い勝手がいいのはテモトデロック

やはりスタンドを立てる立てない関係なく任意のタイミングで手元でカンタンにロックができるテモトデロックに使い勝手の面では軍配が上がります。

テモトデロックの難点といえば、「ロック・ロック解除を忘れがち」という点です。

ロックをかけるのを忘れて前に子供を乗せたままハンドルを離してしまいハンドルが傾き転倒、ロック解除をすることを忘れて走り出しハンドルが動かずバランスを崩して転倒などのトラブルの可能性があります。

ただこれも慣れてしまえば一連の動作として体が覚えるので、慣れるまでは意識的にロック操作を忘れないようにしていくことで対策はできるかと思います。

そんなわけで私のおすすめはテモトデロックです。

メーカーはヤマハ、ブリジストンとなります。

「くるピタ」を取り付けるという手もある

パナソニックのギュットシリーズや丸石サイクルのふらっかーずがいいな~と思っているけど、ハンドルロックがスタンド連動タイプなのはどうなんだろ?と思っている方も多いのではないかと思います。

ちょっと正規の方法ではないですが、後付けでハンドルロックを取り付けてしまうという手もあります。

シマノという自転車パーツメーカーが出している自転車にハンドルロック機能を取り付けるパーツに「くるピタ」というものがあります。

くるピタはヘッドパーツに取り付けるので、手元とは言わないまでも自転車を降りずにハンドルロックをかけることができるようになります。

パナソニックの電動自転車のなかには最初からくるピタ搭載モデルがあるようですが、残念ながら子供乗せ電動タイプにはくるピタ搭載モデルはないようです。

それとスタンド連動タイプにも後付けできるのかは未調査なので不明なことと、最初から付いていない自転車に後付けするのは自転車屋さんでもなかなか大変なようなので当サイトとしては非推奨です。

まとめ

以上、「ハンドルロックはテモトデロックかスタピタかどっちがいい?」でした。

当サイトのオススメとしてはテモトデロックですが、結局、最終的にはお好みです。

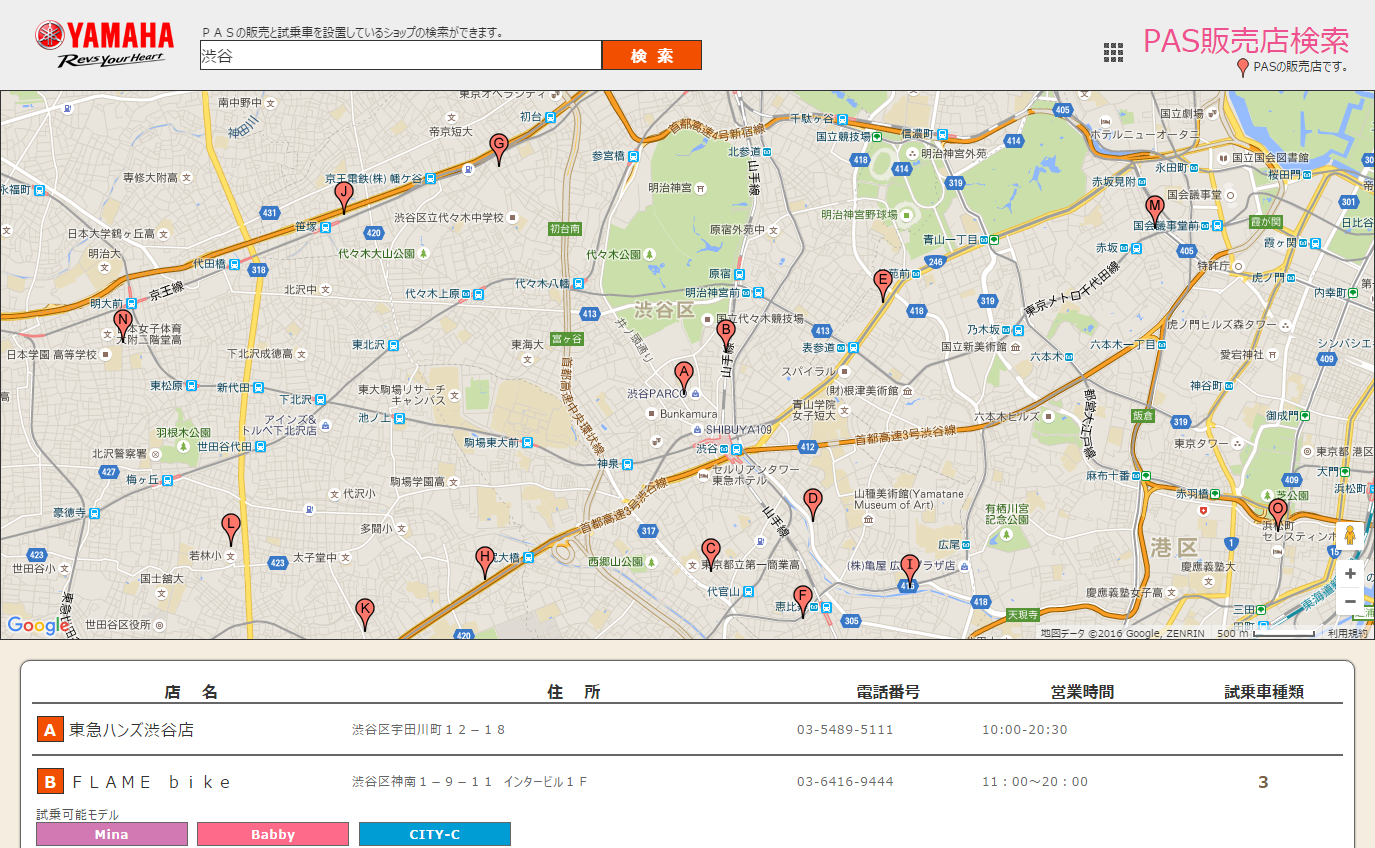

試乗してみてご自身がこっちの方が使いやすそうだ!と思った方でいいと思います。

試乗のポイントなんかは以下記事にて。

テモトデロックもスタピタも完全にハンドルを固定するものではなく簡易的なものです。

強い力を加えればハンドルは動きます。

ハンドルロックをしているから安心と、子供を乗せた状態で目を離すことはないようにしましょう!

コメント

[…] ハンドルロックは自動でされるより、手動で出来たほうが都合がいい時があるという記事を拝見して納得 […]